10:32 Морфология и ультратонкая структура псевдотуберкулезного микроба | |

Y. pseudotuberculosis представляет собой полиморфную, не образующую спор палочку, имеющую чаще овоидную форму. Палочки могут располагаться поодиночке, попарно, иногда короткими цепочками. Форма микроба зависит от возраста культуры, степени диссоциации, популяционной изменчивости и способа культивирования. Длина отдельных особей от 0,8 до 2 мкм, ширина — 0,5—0,8 мкм. В мазках из свежих агаровых культур они обычно бывают овоидной формы. В бульонных культурах они иногда представлены в виде коротких цепочек из 2, 4, 8 особей. В клеточных культурах и куриных эмбрионах бактерии псевдотуберкулеза нередко образуют нити длиной 150—250 мкм, состоящие из отде льных палочек, заключенных в общую оболочку (рис. 1). Нити могут переплетаться между собой, образуя клубки, что свидетельствует об очень интенсивном размножении микроорганизмов. Подобной картины мы никогда не наблюдали при культивировании Y. pseudotuberculosis на искусственных питательных средах и в препаратах из органов зараженных лабораторных животных. Псевдотуберкулезный микроб хорошо окрашивается всеми анилиновыми красками, грамотрицателен. Особи микроба в старых культурах могут окрашиваться неравномерно и даже биполярно. Вопрос о наличии капсулы у псевдотуберкулезного микроба является дискуссионным. Одни авторы считают, что псевдотуберкулезный микроб образует капсулу, другие отрицают ее наличие. В.А. Знаменский предпочитает говорить о наличии у микроба капсульной субстанции. Т.А. Шарапова указывает, что микроб имеет выраженное капсульное образование. Н.Ф.Тимченко на большом количестве штаммов (100), выделенных от больных ДСЛ, а также при исследовании типовых штаммов Y. pseudotuberculosis показала, что псевдотуберкулезный микроб образует капсулу (рис. 2). При окраске по Бурри—Гинсу микробная клетка приобретает ярко-малиновый цвет. Вокруг нее видна светлая зона с четко выраженным наружным краем. Иногда в поле зрения встречается несколько палочек, имеющих общую капсулу.

Выращивание микроба в атмосфере углекислого газа, на агаре с дефибринированной кровью, в присутствии кроличьей иммунной сыворотки приводило к увеличению размеров капсулы. Температура выращивания микроба существенно не отражалась на величине капсулы, однако в большинстве случаев была менее выраженной при температуре 37 °С и более выраженной — при 4—8 °C. Капсула плохо отмывается от бактериальных клеток при обработке их дистиллированной водой с последующим центрифугированием и почти полностью отделяется от них при механической дезинтеграции. Н.Ф.Тимченко показала, что способность образовывать капсулу варьирует у разных штаммов в зависимости от возраста культуры и условий культивирования. Даже у одного и того же штамма наряду с бактериями, обладающими значительной капсулой, встречаются особи, у которых она отсутствует. Т.Н. Варвашевич и соавт. показали, что разные субпопуляции псевдотуберкулезного микроба, выявленные при косом освещении колоний, обладают разной способностью к капсулообразованию. Все это объясняет противоречивость имеющихся в литературе мнений о наличии капсулы у псевдотуберкулезного микроба. Вероятно, этому способствуют также разногласия ученых в формулировке, что считать капсулой, а что — слизистым слоем. Нам представляется, что наиболее точно формулирует понятие капсулы В.Д. Тимаков: «Если слизистый слой достаточно толст, прочен, имеет определенную форму и концентрируется вокруг тела бактериальной клетки, то его называют капсулой». Основываясь на данном определении и проведенных экспериментальных исследованиях, мы считаем, что псевдотуберкулезный микроб образует капсулу, которая, как это будет показано далее, имеет важное функциональное значение. Бактерии псевдотуберкулеза, выращенные при температуре 4—30 °С, имеют перитрихиально расположенные жгутики (6— 10), длина которых в 3—5 раз превышает длину тела бактериальной клетки (рис. 3). Благодаря жгутикам бактерии активно подвижны. При температуре более 30 °С жгутики атрофируются и подвижность бактерий прекращается. Восстановление подвижности микроба наблюдается при его выращивании в течение 24— 48 ч в условиях ниже 30 °С.

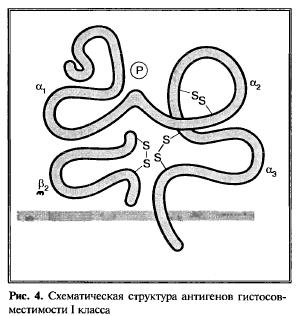

У отдельных штаммов микроба при температуре 37 °С около 15 % бактериальных клеток сохраняют жгутики, и только к 12—15-му пассажу последние полностью исчезают. Распространенное в литературе мнение, что у старых музейных культур отсутствует подвижность, нашими материалами не подтверждается. Штаммы, хранившиеся на 0,8 % агаре при температуре 4—7 °С более 3 лет, не потеряли своей подвижности. He обнаружено каких-либо различий в подвижности микроорганизмов, выделенных от человека, грызунов и из объектов окружающей среды. Результаты исследований Н.Ф. Тимченко позволили сделать заключение, что количество и расположение жгутиков у псевдотуберкулезного микроба являются непостоянными признаками и варьируют не только у разных штаммов, но и у особей одного и того же штамма. При изучении хемотаксиса псевдотуберкулезного микроба было установлено, что слизистая оболочка тонкой кишки, а также различные углеводы и аминокислоты являются атрактантами и вызывают положительный хемотаксис микроба. Наиболее ярко хемотаксис обозначен у культур, выращенных на мясопептонном агаре (МПА) при температуре 6—12 °С в течение 3 сут. На основании полученных результатов автор сделал вывод, что иерсинии псевдотуберкулеза, культивированные при низкой температуре, за счет подвижности и хемотаксиса обладают по сравнению с иерсиниями, выращенными при температуре 37 °С, большей возможностью колонизировать эпителий слизистых оболочек кишечника и, следовательно, в большей степени реализуют свои патогенные свойства. При электронно-микроскопическом изучении ультратонких срезов клеток псевдотуберкулезного микроба выявлены типичные для грамотрицательных бактерий структуры: остатки капсулы, клеточная стенка, цитоплазматическая мембрана, нуклеоид, рибосомы и цитоплазматические включения (рис. 4). Клеточная стенка бактерий слегка извилистая и выявляется в виде трехслойной мембраны средней электронно-оптической плотности.

Последняя состоит из двух осмиофильных слоев толщиной 3,5 нм, разделенных осмиофобным слоем толщиной 2,5 нм. Цитоплазматическая мембрана хорошо дифференцируется и плотно прилегает к цитоплазме. Она представляет собой трехслойную структуру толщиной 8,5—4,0 нм. Цитоплазма представлена в основном осмиофильными гранулами — рибосомами размером 1,5—2 нм или же гроздевидными скоплениями — полирибосомами. В цитоплазме большинства клеток вирулентного штамма отмечено наличие обширных осмиофильных включений неизвестной природы. Нуклеоид выявляется в виде массы осмиофобного, различно ориентированного в цитоплазме вещества, в котором видны беспорядочно расположенные фибриллы толщиной 1,8—2 нм, являющиеся нитями ДНК. У клеток слабовирулентного штамма цитоплазма менее компактна, в ней хорошо просматриваются отдельные рибосомы. В отличие от клеток высоковирулентных штаммов в них содержится меньше осмиофильных включений. В клетках слабовирулентных штаммов лучше дифференцируется нуклеоид. При изучении ультратонких срезов клеток авирулентных штаммов, находящихся в R-форме, были обнаружены, по сравнению с клетками S-формы существенные различия. Бактериальные клетки таких штаммов оказались несколько длиннее клеток вирулентных штаммов, клеточная стенка выглядела более извилистой и истонченной, цитоплазматическая мембрана плохо дифференцировалась. Характерной особенностью их строения являлось отсутствие в цитоплазме осмиофильных включений и крупных гранул. Нуклеоид в таких клетках также дифференцировался с трудом. В цитоплазме некоторых клеток имелись значительные участки со строго ориентированными по продольной оси клеток прямоугольными образованиями («паркет»), которые, по-видимому, могут являться укладками полирибосом или рапидосомами (рис. 5).

Электронно-микроскопическая картина делящихся клеток подтвердила, что деление псевдотуберкулезного микроба происходит по типу простой перетяжки. На фотографиях делящиеся клетки часто выглядели неравновеликими, что, видимо, зависело от плоскости прошедшего через клетку среза. Исследования позволили сделать заключение, что субмикроскопическая организация клеток псевдотуберкулезного микроба не отличается от таковой других грамотрицательных бактерий. Представляет большой интерес тот факт, что при изучении ультратонких срезов бактериальных клеток удалось выявить некоторые различия в структуре клеток вирулентных и авирулентных штаммов и бактерий, выращенных при биологически высокой (37 °С) и низкой (4—8 °С) температуре. | |

|

| |

| Всего комментариев: 0 | |